12月

青春出版社「BIG TOMORROW」

『脳疲労をとれば心も体もスカッと冴えわたる』掲載

講談社創刊号「何歳からでも美しくなる生活」

『キモチのアンチエイジング』掲載

11月

日本衛生検査所協会機関紙「ラボ」

『五感の目覚めで脳にアプローチ』 掲載

朝日新聞社出版「AERA」

『父親世代「荷おろしうつ」』掲載

主婦の友社「健康」

『血糖値を下げる最新のコツ』掲載

主婦の友社「ゆうゆう」

『心の若さを作る「食」の力』掲載

10月

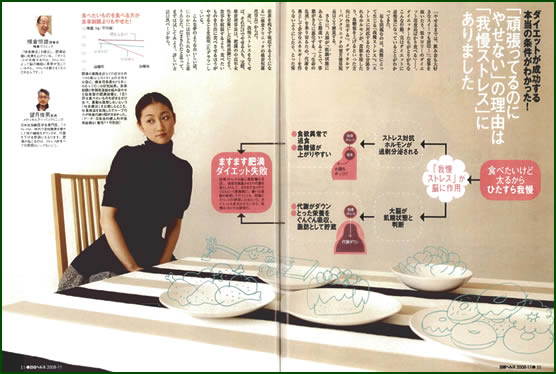

集英社「nonno」

『ストレス太り脳からヤセる撃退大作戦』掲載

6月

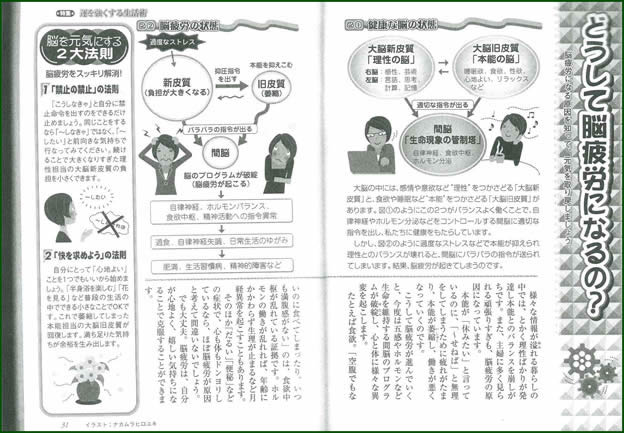

青春出版社「BIG TOMORROW」

『メタボ・生活習慣病の原因は脳疲労にあった』掲載

5月

主婦の友社「ゆうゆう」

『脳が喜ぶ暮らし方、生き方』掲載

4月

社団法人日本理容美容教育センター「学習だより(春)」

『あなたの脳は大丈夫 脳と美容の健康法』掲載

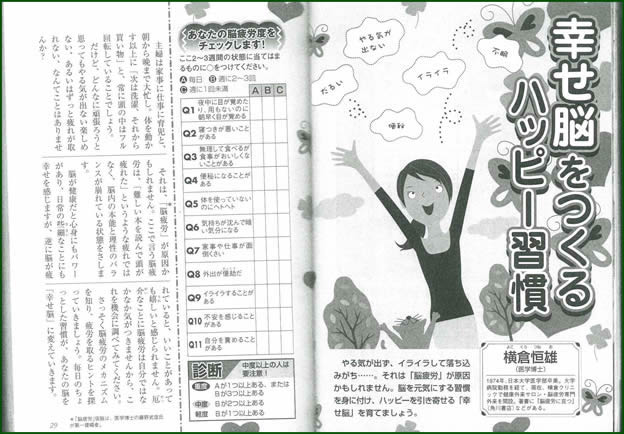

PHP研究所「PHP増刊号」

『幸せ脳をつくる ハッピー習慣』掲載

マガジンハウス「anan」

『狙い撃ちダイエット』掲載

3月

主婦の友社「健康」

『食べ放題ダイエット』 10ページ特集

世界文化社「MISS」

『うつと対人ストレスから脱出!あなたも幸せ顔に!』掲載

日経BP社「日経ヘルス」

『我慢しないダイエット』掲載

朝日新聞出版「AERA」

『不況うつとED 5月に大量発生』掲載

2月

日本経済新聞 日曜日版 連載 第14回『正常値症候群 理論に縛られすぎ』

体の具合が悪くて検査を受けたものの結果に問題がなく、医師から「何の異常もありません」と言われる---。多くの方がこんな経験をしているのではないだろうか。

現代医療では検査で異常がなければ病気は存在せず健康な状態で、体調が優れないのはストレスのせいだ、などと診断されることが多い。患者さんも検査が正常なら安心しがちだ。検査値に特別な異常がないのを確認しないと、心配で仕方がない人もいる。

運動の指導を受けたいと健康外来に相談にやって来た六十六歳の男性は、身体計測や血圧測定のたびに「正常値ですか」と質問してきた。脳疲労テスト、心理テストの結果も完璧といえるほど良好で、睡眠、休養、運動、生活態度も非の打ち所がなかった。健康志向が相当強いため、かえってどこかに問題があったらどうしようかと不安になっているように見受けられた。

そもそも正常値と言われているものは、測定値がそこからはずれている場合は病気の危険性があるという平均値にすぎない。決して実際の健康度を示しているわけではないのである。筆者はこの男性のような状態を「正常値症候群」と名付けている。

外資系企業の四十六歳の男性が健康チェックに来た時にも似たようなことがあった。自分でしっかりと健康管理をしており、食事のバランスや運動習慣なども完璧。脳の疲れ具合も問題なかった。勤務先では自己管理の状況までが評価の対象になるため、自分の健康管理の効果を知って安心したかったようだった。

二人に共通しているのは、現在広く行われている一般的な健康理論に縛られすぎている点だ。測定上はいわゆる健康状態だが、それはあくまで理性脳によってつくられたもの。実はもろく、理性で健康管理しようとすればするほど自分自身をがんじがらめにしてしまう危険性がある。

二人とも顔の表情に余裕がないことが引っかかった。本能の脳に従ってもっと自由に、もっと自然に生きれば本当の健康にたどり着けるのにと残念な気持ちがした。

日経ヘルス

『ストレスに強いハッピー脳をつくる!』 掲載

日本経済新聞 日曜日版 連載 第15回『病気も健康の一部 気の持ちよう肝心』

筆者が「健康外来」を始めた十八年ほど前に比べると、現在は健康に関する情報があふれ、人々の関心も知識も格段に高まっている。ただ、西洋医学に基づく偏った考え方が多いようにも感じる。

西洋医学は基本的には病気の原因、メカニズムを解明して治療法を探し出す「病気の学問」である。筆者自身も西洋医学を学んだので、当初は「病気」の対極にあるものとして「健康」をとらえるという、単純な二元的な見方しか持っていなかった。

以前の筆者と同じように、多くの人は健康づくりを病気の予防策と定義し、病気でない状態が健康状態と考えがちだ。しかし、病気にかかっていない人や決して病気にならない人がいるだろうか。西洋医学的な定義にとらわれすぎると、健康な人は存在しないことになってしまう。この考え方では行き詰まり、本当に必要な対処法が見えない。

そこで、病気と健康とを対立軸でとらえず、病気も健康の一部と考える新しい概念を広げたいと考えている。健康かどうかを病気の有無で判断するのではなく、「たとえ病気があってもどれくらい元気に生きているか」を健康度の重要な尺度と考える。

たとえば重い病気やがんを患っていたり障害があったりしても、それを受け入れ、毎日が充実していると感じ生き生きと元気に過ごせる人は健康の度合いが非常に高い。逆に病気や障害がなくとも毎日を何となく過ごし、単にスケジュールをこなして元気に輝いていないような人は健康度が低く対処が必要なのだ。

人間ドックの検査で異常がないと「健康だ」と思う人が多いが、それは病気が見つからなかっただけである。人間ドックで健康度は検査していない。心の中に自分の「健康感」をもっている人こそ健康人だといえる。

健康度が高い人は結果的に病気にかかりにくかったり、たとえ病気になっても経過が良かったり、回復が早かったりする。改めて「健康とは」と自問自答してみれば、自分の心や体を顧みるよい機会ともなるだろう。

ヨドプロダクト「ヘルシートーク」

『更年期をハッピーに過ごす心得』掲載

日本経済新聞 日曜日版 連載 第16回『肯定から始める ストレスの支えに』

医療現場では病気にかからないように、病気を悪くしないようにと患者を指導する。患者のしていることを否定し、「これをしてはいけない」「こうしなさい」と禁止と強制で指導を始めることが多い。病気にかからせたり、悪化させたりしたら責任重大と考えるからである。

これに対し、脳の健康法の基本にあるのはあくまでも「禁止することを禁止する」「快を大切にする」の二つの法則だ。すべてを受け入れ肯定することから始める点が、従来の医療で実施されてきたことと根本的に違う。ストレスがあるから過食や偏食になり、喫煙も飲酒もする。それを受け入れずに否定すれば、ストレスに対して自らを支えきれずに倒れてしまう。

人は本来、「ごく当たり前に」生まれ、成長し、病気にかかり、年をとり、そして死ぬ。脳は、この一連のプロセスをコントロールしている。自分の行動を否定したり禁止したりすることは、ごく当たり前のプロセスと相いれない。制約を取り払った方が脳は健康に動くはずで、それができれば健康の知識も「理性脳」で意識した健康づくりもほとんど必要でなくなる。

何度か紹介してきた快食療法を不思議に思った読者もいるかもしれない。しかしこれは決してとっぴな方法ではなく、視覚、聴覚、嗅覚(きゅうかく)、触覚、味覚という五感を十分に働かせてごく当たり前に生きるための方法の一つである。脳に心地よさを与えることによって、ストレスに押し倒されない良い支えを提案することもできる。

脳が春夏秋冬の自然や自分の体調を五感でキャッチして、自然な生活リズムを営むのが人間本来の姿だ。ところが現代の健康づくりでは、生きるためのテクニックばかり教えている。

私たちが毎日営んでいる日常生活の中にこそ健康の根っこがある。さらに言えば、ごく当たり前に生きることが健やかな死にもつながるのではないか。以前に勤めていた病院の院長の「健やかに生きることは、健やかに死ぬこと」という言葉が忘れられない。

日本経済新聞 日曜日版 連載 第17回『私の健康法 感謝こそ元気の源』

「氷が解けたらどうなりますか」と聞かれ、「水になる」と答える聡明な大人は多い。春になると決め事のように大勢が花見に出かけるが、桜の幹に触って春の息吹を感じてくる人は少ない。五感を働かせて感じていない人があまりに多いようだ。

「パパラギ」という本の一節が心に残っている。昔、南の島の首長が欧州を視察した。戻ってから島民に、「欧州には人が作った便利な乗り物や立派な建物やきれいな道があった。我々には神が創った空と海と風がある」という趣旨の話を自信をもってしたそうだ。自然に生きることを大切にし、自然に感謝する心が伝わってきた。

「健康とは何か」という根本的な疑問に、筆者がさんざん苦しんでたどり着いたのは「健康とはありとあらゆるものに感謝できる心と体」という定義だ。最近、「感謝」という字の中に「心」と「身」があることに気付き、わが意を得たりと思った。

筆者の健康法は簡単だ。大好きな場所で大好きな患者さんを相手に、大好きな人たちと大好きな診療と五感療法をして、大好きな家族と犬たちと快食をする。大好きな仲間と語り、大好きな運動をし、大好きな海で潮風を胸いっぱいに吸う。そこにはいつも大好きな自分がいる。すると自然と感謝の気持ちが湧き、知らぬ間に元気になれる。これが「当たり前」の日常だ。

現代人は知的中枢である大脳新皮質と、本能の脳といわれる旧皮質の働きのバランスが崩れて脳疲労に陥りがちだ。その結果として間脳から正常な指令が出せなくなり、五感異常が現れる。そして体や精神面の不調が出てくる。

脳疲労の考え方は、もともとは九州大学の藤野武彦名誉教授が打ち出した。連載で取り上げた患者さんに実施した脳疲労テストや治療法は、これを土台として筆者なりに応用法を考え工夫したものだ。

脳疲労に着目した診断や治療は実際に多くの患者さんで効果をあげ、データも蓄積されてきている。一人でも多くの人が健康を取り戻す一助となるなら幸いである。

1月

主婦の友社「健康」

『我慢なしダイエット』掲載

日本経済新聞 日曜日版 連載 第10回『ストレスで月経不順 会話通じ症状快方へ』

筆者は学生時代に内分泌学に興味があったため、この分野と関係が深い産婦人科へ進んだ。研究テーマは脳の疲れとも深いかかわりをもつ脳下垂体ホルモンだった。それがいまの診療に役立っている。

臨床現場では、ストレスが原因で女性が月経不順や排卵障害を起こすケースによく出合う。ストレスで脳の健康が損なわれて間脳のホルモン中枢である視床下部-下垂体からの指令に破綻が生じ、卵巣の機能不全が生じたという説明が成り立つ場合が多い。

他の診療内科に一年ほど通院していた三十九歳の女性が、生理不順と倦怠(けんたい)感、むくみ、のぼせ、肩こりがとれないと訴えて外来受診にやってきた。本人は「プレ更年期障害」、つまり更年期障害の入り口の症状と考えていたようである。

しかし、仕事と家事の負担の大きさからストレスを抱えている可能性があった。脳疲労テストで重度という結果が出たため、心療内科で処方されていた内服薬に少し抗うつ剤を追加した。脳の健康状態の説明をして、しばらく様子を見ることにした。

二週間後も脳の疲れ具合は変わらず、さらに不眠も訴えたので、初めて快食療法を指導した。一カ月たつと、それまで面倒でできなかった料理がほんの少しだけできるようになったという。気分も少しだけ楽になったようだった。

自分の脳の健康状態について本人からご主人にも話し、家事などを少し手伝ってもらうようになった。自分の状態を人に話せるようになったこと自体、脳が健康を取り戻しつつある一つの証しといえる。実力以上に背負っていた大きな荷物を少し降ろすことができて、症状は徐々に快方に向かい以前ほどの落ち込みもなくなっていった。

人は誰でも落ち込むが、元気な人ほどその程度は浅く回復しやすい。この回復力は、脳の健康度合いを示す物差しの一つである。女性は一年後に生理も順調となり、さらに妊娠するに至った。超音波エコーで胎児の心臓を確認でき、一年前の疲れていた表情は消えて母親の顔になってきた。

東京新聞

食べたいだけ食べて 脳が喜ぶダイエット

日本経済新聞 日曜日版 連載 第11回『薬の処方量少なく 発想変えて元気に』

筆者はあまり薬が好きではなく、脳の疲れがある患者さんにも軽度の場合には薬を使わず五感療法のみで対応する。重い場合には少量の抗うつ剤や入眠剤を処方するが、患者さんには「薬は足をねんざした時のつえのようなもの。あった方が日常生活は楽になりますが、それだけでは治りません」と説明している。

薬の助けを借りたとしても、脳が元気になるには五感がきちんとと働くよう導くことが大切。薬を処方した場合でも、五感の回復への近道である快食療法を実施している。

不眠に高血圧、高脂血症が重なって来院した四十二歳の男性は何をするのもおっくうで重い脳疲労と判断された。初診時には一般的な処方量の半分の抗うつ剤と入眠剤を処方した。快食療法の指導も始めた。一カ月後、気分が少し楽になり眠れるようになってきた。さらに一カ月後には仕事を変える決断をした。何もする気になれなかった状態から脱し、行動を起こしたのだ。脳の疲れはかなりとれ気分もさらに良くなっていた。高脂血症も改善に向かった。

地方から上京、就職した二十三歳の男性の場合は東京での暮らしが合わず、会社でも上司とそりが合わずにストレスから出社拒否の状態で来院した。最も重い脳疲労の状態と診断されたため診断書を出して休職させた。通常の量の半分の抗うつ剤と入眠剤を処方し快食指導を実施した。

一、二カ月経過時点ではあまり改善がなかったが粘り強く指導を続けた。三カ月目にようやく本人は「少し気が楽になった」と言い始め、さらに一カ月後には脳の疲れが改善しだし薬も不要になった。上司と話し合う前向きな姿勢を取り戻し会社に復帰した。

多くの人は知らぬ間に様々な荷物を背負い込んだまま、下ろす勇気を持てずにいる。それが脳の健康を妨げる。「荷物をちょっとだけ下ろしてみるのも楽しいかもしれない」と発想を変えてはどうだろうか。快食療法はそのお手伝いをする一つの方法だ。大きかったストレスが案外小さく見えるようになれば、脳が元気になった証である。

日本経済新聞 日曜日版 連載 第12回『更年期障害の引き金 脳の疲れも一因』

健康外来を始めてから数年後に、勤務していた病院で「はつらつミディ外来」という更年期外来を開設した。そのころは、今でも更年期障害の有効な治療法とされるホルモン補充療法が広がり始めており、筆者もその効果に注目していた。

はつらつミディ外来の開設にあたっては精神科部長とも協議した。更年期障害を起こす女性と起こさない女性との差が明らかでなく、婦人科に加えて精神科の観点からも分析が必要と考えたからだ。性格テストなど様々な調査や試験をしたが、はっきりとしたことはわからなかった。いま振り返ってみると、ヒントは脳の健康状態にあったのだ。

のぼせ感、発汗、動悸(どうき)、肩こり、不眠などの症状で他の婦人科を受診し、更年期障害と診断された五十三歳の女性の例を紹介しよう。一年半ほどホルモン補充療法をしていたが、のぼせ感と発汗以外は症状が改善しないため、筆者のところにやってきた。脳疲労テストをしたところ、重度と判断された。最初はホルモン補充療法を続け、それ以外に通常の三分の一程度の抗うつ剤を処方した。

二週間たち、症状が少し良くなるのを待って脳の健康に関する説明をし快食療法を指導した。三カ月後には抗うつ剤は中止し、ホルモン剤も少しずつ減らした。半年たつと、ホルモン剤を打ち切れるまでに回復した。

五十歳前後で不定愁訴を訴える患者は、更年期障害と診断されることが多い。しかし、その多くは脳の疲れが引き金になっていると考えられる。のぼせ感などはホルモン補充療法でも改善しやすいが、自律神経失調症やうつなどの精神障害はそれだけでは改善しにくい。

特に女性の場合、内分泌的要因に加えて介護など社会的要因、家族や友人関係による精神的要因などによって脳の健康が損なわれがち。そこに閉経が重なって、更年期障害が生じることが多いのではないだろうか。閉経前から脳の疲れがたまっている場合には、更年期障害の症状も一層出現しやすいようだ。

日本経済新聞 日曜日版 連載 第13回『粋なおばさん 輝きは元気の証し』

以前、クリニックと同じ地区の保健所から時折、講演依頼を受けていた。保健所の方々が高血圧、高脂血症、骨粗しょう症など話題のテーマを選んでいた。聞きに来られるのは、こうした症状に関心のある六十歳前後のご婦人方が約九割を占めていた。

参加者の中に一人の世話好きなおばあさんがいた。講演後、「先生、私の友人にろくでもないのがいるのです。自分の健康に無頓着で、色々と考えていると言いながら間違った方法をとっているようなの」と心配して筆者に相談してきた。そして「一度健康外来で先生に指導してもらった方がいいので行かせます」と言って、本当に友人を連れてクリニックにやってきた。

その友人は、当時の健康外来受診者としては最高齢の七十八歳のご婦人だった。つえをついて来られ、少し疲れているようで顔につやがなかった。他の内科で「糖尿病になりかけているのでやせるように」と指示されたとのこと。体重は四十八キログラム、体脂肪率は四四%で高度肥満の状態だったが、変形性膝(しつ)関節症のため足が不自由で、運動を勧めるには不向きだった。にもかかわらず、歩くことを指導されていたという。

筆者はおいしく食べる快食療法を教え、天気の良い日だけ無理せずに気が向いたら散歩でもするように勧めた。同時に下肢の筋力アップの方法も少し指導した。その後、この方は無理に運動することなしに少しずつ快食ができるようなっていった。

半年後に来られた時には、体脂肪率は四〇%を切るところまで下がっていた。それにも増して顔を見た瞬間に、健康を取り戻されたことがすぐにわかった。目の輝きが以前と違い、品の良さを感じさせる顔にはつやが戻っていた。検査データだけではわからないが、これこそが健康の証しなのである。この時、おばあさんは筆者に見せるために真っ赤な色をした粋なセーターを着てこられたのだった。

「健康とは何ですか」と聞かれると「粋であること、輝き、色気、それと品格である」と答えることにしている。